シェイクスピア劇の日本語舞台翻訳―「詩」と「劇」の出会い

Poetry and Drama in Japanese Stage Translations of Shakespeare

I

坪内逍遥、福田恒存、小田島雄志、松岡和子などの日本の有名なシェイクスピア翻訳者の中でだれが一番好きなのかとしばしば質問されることがある。日本語の母語話者ではなく、日本文学や日本語の口語のニュアンスにそれ程馴染のない私にとって、この質問は大変な難問である。しかしシェイクスピアの詩劇の台詞回しが日本語にどのような衝撃を与えてきたか、また日本の現代俳優にはどのような翻訳が演じやすいのかというような問題を考えなければならないという点からも、この質問は中々興味深い「難問」でもある。

文学翻訳批評はそれだけでも難しいものであるのだが、舞台翻訳は、俳優らの声や演出家独自の解釈などの要素を常に抱えているために、文芸批評の対象としてより一層困難なものとなっている。しかしながら、古代ギリシアのエウリピデスに始まり現代欧州のダリオ・フォにいたる海外演劇の舞台翻訳の基準を確立するという点から考えると、舞台翻訳批評は重要なものであり、また単に舞台翻訳者が利用できる翻訳上のオプションを理解する上でも有益なものである。

シェイクスピア翻訳者の出発点は、シェイクスピアが散文劇ではなく、主に詩劇 (poetic drama) を書いた事実に始まる。シェイクスピアの有名な台詞回しの大部分が詩文から得られるが、日本におけるシェイクスピア翻訳やその研究の先駆者であった坪内逍遥 (1859-1935) の場合を考えれば、彼は元来シェイクスピアのテーマよりシェイクスピアのレトリックに惹かれ、1909年に全作品の翻訳を手がけ始める前の1902年に『マクベス』を中心としたシェイクスピアの劇詩に関するモノグラフを著した(1)。

シェイクスピアの台詞回しが日本語にどのような衝撃を及ぼすかという問題を考える時、私はシェイクスピアの言葉や現代日本語がどのような衝撃を私自身に与えているかということも同時に考えなければならない。確かに演劇翻訳者が、演劇や劇作家が醸し出す修辞的な要素に惹かれるのは当然なことであろうし、またこの修辞的要素が文化的・歴史的隔たりを超えて翻訳者たちの心を魅了してきたとも考えられる。いくつかのブレヒトの劇を訳した Tony Kushner という現代アメリカの劇作家は、ブレヒトのマルクス主義的弁証法が啓蒙思想の因果論を追想させ、また現代のポストモダンの相対主義とはかなり異なる演劇であるので、素晴らしく新鮮であったとの見解を示している。また Kushner によると、こうした論理は議論の両側を同時に含んでいることもあり、そしてブレヒトの表現が詩趣に富んでいるという意味で、「シェイクスピア的」だと主張している。

感覚と思考、共感と無関心、信仰と不信という弁証法は、ブレヒトが演劇において大切にし、その可能性を追求し、特別な取り扱いをしてきたものである。演劇のリアリズムは本質的に弁証法的なものであり、現実的であると同時に非現実的なものでもある。現実的な演劇は、観客が目にしている舞台上の出来事を彼らに信じさせるだけの巧妙さがなくてはならない。(2)

「現実的であると同時に非現実的な」ブレヒト風のリアリズムは、豊富な慣用語法や非自然主義的な語法を用いる傾向がある。Charlotte Ryland によると、「Kushner はブレヒトの奇妙な語法を調整せずに、むしろ英語でも同じようにおかしな言い回しを見つけて使用した。」(3)また、2009年に英国立劇場で Mutter Courage und Ihre Kinder(『肝っ玉おっ母とその子どもたち』、1939年)の主演をした Fiona Shaw という女優は、 Kushner訳の台詞回しに当初慣れるのが困難であったと述べている。

ブレヒトの妙なドイツ語と同様に、Kushner は、例えば文末に動詞があるかなりぎこちない英語を書いた。一例を挙げると、劇の中で私は娘に ‘I’ll bandage you up, and in a week you’re healed.’(「お前に包帯をしたら、一週間以内に傷が治る。」)と話す。でも、現代英語でこのような話し方は不自然だ。この不自然な話し方の効果は、例えば小包や女性のスカートのようなちっぽけなものを描く言葉を詩的にすることでもある。しかし、こうした語法は台詞を覚えにくくする。(4)

以上に述べてきた interpretive choice(解釈的な選択)は言語間に差異がある場合に必要とされることが多く、シェイクスピア悲劇の『マクベス』(1603-7年)のような作品はこうした差異が引き起こす詩的で劇的な性質が横溢していると思われる。劇の始めに、敵に勝利したダンカン王は、抒情的なことばで王権の真理と自然界の調和を念じているが、その裏でマクベスとマクベス夫人は王を弑逆して王座を奪おうと陰謀をたくらむ。しかしダンカンを殺した後、マクベス夫妻は次第に自らがしたことの罪の大きさを認識するようになるが、魔女たちの呪いに操られている彼らは人間の社会にも、また自然の中にあっても、心が慰められない。そして、マクベスの行った残酷な行為はダンカン王の後継者であるマルカムの怒りと反抗まねき、マルカムは南からイギリス軍と共に戻ってきて暴君を転覆する。

作品の前半においてマクベスに漲っていた活力は、劇の半ばから後半にかけて虚無感によって圧倒され、最後まで行動をとり続けながらもその気力を徐々に失っていったマクベスは詩的な名文句を相次いで口にする。恐らく精神の分裂をきたしたマクベスの最も印象に残る台詞は第三幕第四場の有名な「宴会場」において、マクベスが彼の命令で殺害された友人バンクゥオの亡霊に直面する場面である。以下の引用の冒頭で廷臣のロスはバンクゥオが戴冠式の祝宴を欠席しているのを非難する。

His absence, sir,

Lays blame upon his promise. Please’t your highness

To grace us with your royal company.

MACBETH

The table’s full.

LENNOX

Here is a place reserved, sir.

MACBETH

Where?

LENNOX

Here, my good lord. What is’t that moves your highness?

MACBETH

Which of you have done this?

LORDS

What, my good lord?

MACBETH (to the Ghost)

Thou canst not say I did it. Never shake

Thy gory locks at me.

ROSS (rising)

Gentlemen, rise. His highness is not well.

LADY MACBETH (rising)

Sit, worthy friends. My lord is often thus,

And hath been from his youth. Pray you, keep seat.

The fit is momentary.

(3.4.42-54)(5)

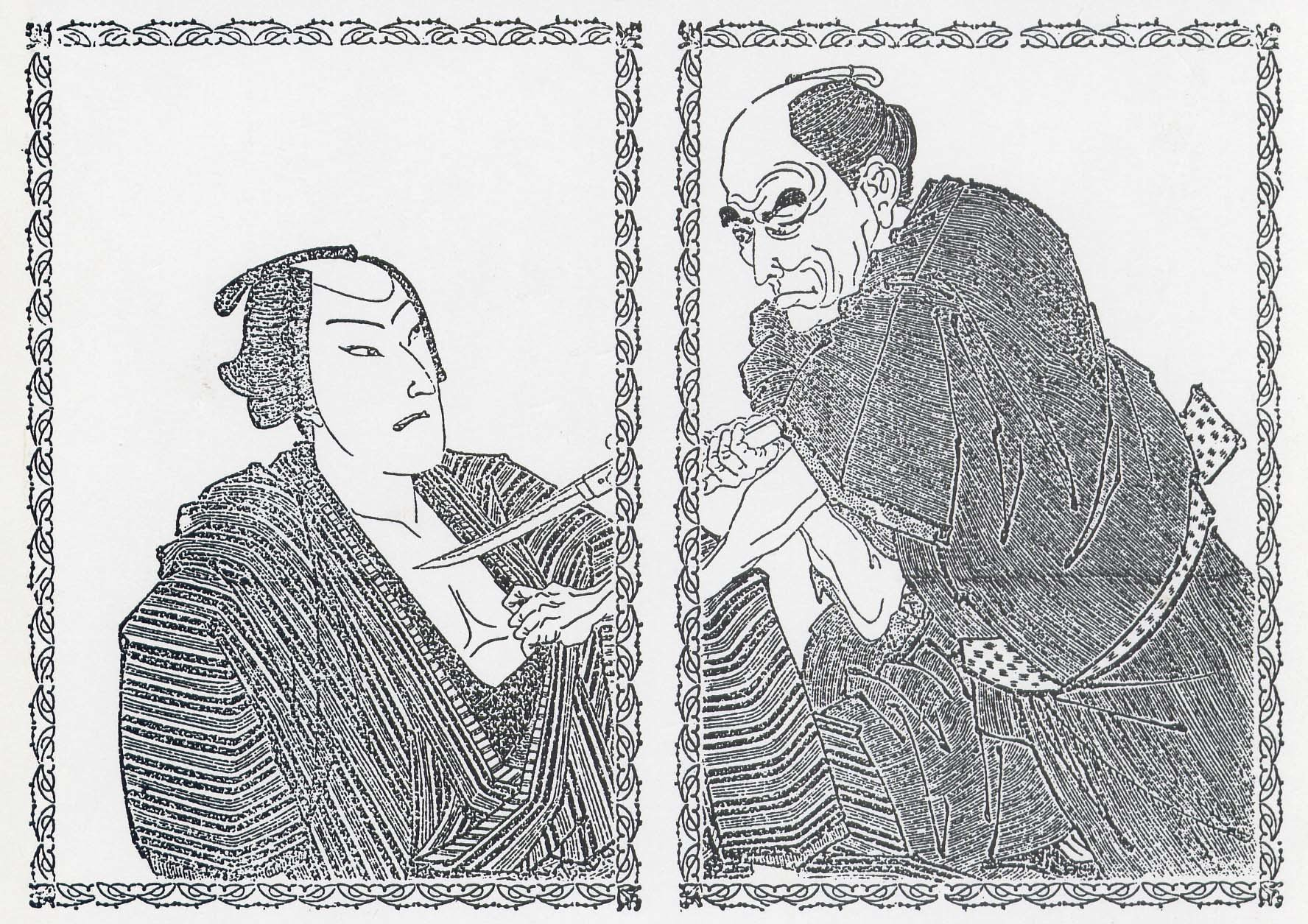

この対話には三つの話し方が聞こえてくる。先ずは、バンクゥオの亡霊の姿に驚愕するマクベスの非常に詩的な声、次に「詩人王=マクベス」の姿に反応して貴族たちが急に発する劇的な声、そして実状態を看取して、夫が時折発作を起こすのだという合理的な説明をこしらえるマクベス夫人のぎこちない声。松岡和子はこの対話を次のように訳している。

ロス お招きを受けておきながら姿を見せないとあっては

非難されて当然です。陛下、我々と

ご同席いただけませんでしょうか?

マクベス 席がない。

レノックス 陛下のお席はこちらでございます。

マクベス どこだ?

レノックス こちらです、陛下。どうかなさいましたか?

マクベス 誰がやった?

貴族一同 陛下、何を?

マクベス 貴様[さま]、俺[おれ]だとは言わせない。血まみれの髪[かみ]を

俺に向[むか]って振り立てるな。

ロス 諸君、お立ちください、陛下はお加減がよくない。

マクベス夫人 皆様、お坐りになって。よくこんなふうになるのです。

若いころからの持病で。どうか席にお着きください。

発作は一時のこと、すぐに治まります。(6)

舞台上演におけるこの場面のマクベスの身振りは大きな動きで他の登場人物に対して際立った印象を与える一方で、食卓に並んでいる貴族たちは宴会の雰囲気にくつろぎながらも困惑の表情を浮かべる。訳文を一読すると、松岡のアプローチは単に貴族たちの丁寧な言葉とマクベスの台詞を対照することにより、バンクゥオの暗殺というサブテキストを訳出していることが見て取れるが、それ以外にも幾つかの工夫がなされているのは明らかだ。例えば、ロスの簡潔な比喩 (‘His absence, sir, / Lays blame upon his promise.’) を直訳せずに、松岡は比喩のセンスを拡大することで更に分かりやすくリズミカルな訳を創り出している。窮地に立たされているマクベス夫人はぎこちない話し方で翻訳されている。しかしこの場面で何よりも注目すべき点は、松岡が49-50行のマクベスの台詞にある「爆発的な」力を訳文を通して伝えていることである。

松岡訳では、「爆発」の高低アクセントのリズムは下線されており、また「血まみれの髪を」という表現に見られるように、俳優が発話しやすい明確な言い回しによってその台詞が形成されている。しかしシェイクスピアの翻訳において往々にして最も困難な問題である代名詞に関して言うと、この対話の中で使用されている代名詞のI や you、また古語代名詞 thouなどの訳出は必ずしも容易なものではない。例えば松岡訳では、マクベスの発する「誰がやった?」という台詞では、代名詞のyouは訳出されていないが、常に代名詞の訳出を省略できる訳ではない。この対話において観客は、生きている人間と亡霊の間の結びつきを想像することを求められており、そのために松岡は、原作に現れる侮辱の感じをつたえる「貴様」という無礼な呼称と、同じく口語的な響きの強い「俺」という一人称代名詞を劇的に対照した形で日本語に訳している。貴族たちの立場から見ると、マクベスは誰も座していない虚空の座席に話しかけているようで、マクベスと他の登場人物の目には見えない想像上の敵との対立は、主人公の孤立感を強調しているようにも見えるであろう。

以上のように松岡訳の例を見ると、シェイクスピア翻訳者が使える様々な効果や技法が明らかになる。これらの手法は一般的に speakability(話しやすさ)(7)という領域に区分されているが、その中に私は多様化した形の高低アクセントも含めることにする。高低アクセントはシェイクスピアの無韻詩 (blank verse) を真似るためのものではなく、むしろ台詞の緊張感、言葉遊び(頭韻、類韻、調和音)、句・行の拡大や短縮、格調(敬語、丁寧語)などを維持することに効果的であると考えられる。またこれらの翻訳手法は一体の効果として統合されたものというよりかはむしろ、舞台翻訳に広さや深さを添える acoustic masks(音響マスク)として機能するものである。Anthony Vivis という劇作家兼演劇翻訳者の意見によると、

演劇のみならず全文学ジャンルにおける効果的な翻訳の決定的な要因は、適切なリズムを再生する試みである。全ての演劇とは言えないが大多数の演劇の台詞を構成している劇的対話のリズムというものは複雑な「生体」である。リズムというものは言葉の力であり、拍子であり、新陳代謝なのである。リズムを変えれば、台詞の強勢や調子が変わるだけではなくて、時には意味すらも変わることがある。(8)

逆をいえば、リズムも台詞の調子や意味の変化に対応して変化できるということが、劇的対話やその翻訳を生き生きとしたものにさせるのだ。シェイクスピアが韻律を巧みに用いているが故に、彼は同時代の劇作家よりも目立つ存在となったとよく言われている。しかし、私が Vivis の論に加えたいのは、詩劇からできている「詩」と「劇」が同じものではないのであるが、両者の間の微妙なかかわり、つまり「詩」が「劇」をもたらす、或は「劇」が「詩」をもたらす、というような傾向もある。詩劇とは、演説や対話の語りや弁証法的な動きを支える比喩やリズムの複雑系だが、こうした複雑系は、マクベスの一時的な「発作」の例のように、劇中の人物や物語自体を対話の論理から解放して、新しい可能性を開けることもできる。こういう意味で、バンクゥオの亡霊はマクベスがそれ以前に破壊した詩的良心の亡霊であるとも言いえる。

II

日本におけるシェイクスピア作品の長い受容史において、シェイクスピア詩劇の本質を最も徹底的に研究した翻訳者は、恐らく福田恒存 (1912-94) であろう(9)。福田は終戦直後の言語改革という文脈の中でシェイクスピア翻訳の新しい様式を追求した。しかし、「詩」と「劇」の調和というのは、新しい詩形や演劇様式が両方同時に発展した明治時代、特にシェイクスピアが受容され始めた明治30年代が特徴的である。シェイクスピアの作品は、日本では最初中村正直が 1870年に訳したサミュエル・スマイルズ著の Self-Help(『自助』、1859年)を通して普及し、『ハムレット』のポローニアスの名文句 ‘to thine own self be true’ (1.3.78)(「汝自身に正直になれ」)が見返しに引用され(10)、本文ではスマイルズがシェイクスピアを「演劇業で出世した」と評している(11)。つまり、シェイクスピアが世に認められたのは、彼が他人(劇人物など)を創造する能力を持っていたからだとされている。中村のベストセラー訳に続いて、1880年代と1890年代の間にシェイクスピアの翻案が相次いで出された。その中で一番有名なものは、宇田川文海が『ベニスの商人』を翻案した『何桜彼桜銭世中』(1885年)であろう(12)。宇田川がシェイクスピアの劇詩を日本の伝統詩学(花鳥風月など)で再生したことは確かに注目に値するもので、こうした詩的な連想は日本の伝統である仏教の倫理や道徳といった既存のコンテキストを通して、シェイクスピアの劇を新しく日本的な視点から解釈することを可能にしている。

なお明治時代に、シェイクスピアの劇詩は『新体詩抄』(1882年)などを通して取り上げられたが、シェイクスピアの無韻詩と適合する詩形を発展させる試みは概ね失敗したものの、幅広い意味で『新体詩抄』は坪内逍遥の『小説神髄』(1885年)やその後のシェイクスピア研究と同じように修辞学を論じる作品であった。前述したように、坪内は嘗て『早稲田文学』に載せた彼の『マクベス』第一幕の訳(13)を解説するために、『マクベス』の台詞回しを中心に論じた『シェイクスピアの劇詩』を1902年に著した。坪内は彼の堅い学者訳を不満に思うと同時に、シェイクスピアの台詞回しが訳本という形だけでは十分に実現することができないということが分かってきた。つまり、劇的対話に書かれているバリエーションが十分に実現される場所は、刊行された訳本の文中ではなく、劇場の中にあったのだが、このことは、日本の観客が『マクベス』の筋書きについても、また『マクベス』の台詞回についても余り理解していなかった当時、重要なことであった。

坪内が1911年に彼の『ハムレット』完訳を文藝協会と共に上演したのは、明治時代におけるシェイクスピアの劇を詩劇として受容する試みの最高点として考えられる。それ故、夏目漱石が『東京朝日新聞』の劇評で『ハムレット』の上演に「詩」と「劇」が欠けていたと書いて批判したことに、坪内は落胆したかもしれないだろう。漱石は、彼自身のシェイクスピア研究に基づいて、「沙翁の建立したという詩国は、欧州の評家が一致するごとくに、しかく普遍な性質を帯びているものではない」(14)と論じた。

我等が相応にこれを味わいうるのは、年来修養の結果として、順応の境地を意識的に把捉した半ば有意の鑑賞である。縁の遠いところになると依然として我等と沙翁との間にはなんらの血も脈も共通に搏ってはいない。そのうえ我等は字面に低個して、その内部に潜在する情味を掬しながら徐々と進行するものである。単なる俳句のごときですら詩と名のつく以上は広告を読み流す勢で進行しては頭も情緒も字義に伴う余裕を見出しえないのは経験の教えるところである。(15)

つまり、「坪内博士のハムレット」はあまりにも野心的になりすぎて、シェイクスピアの台詞の微妙なニュアンスなどを無視してしまった、ということである。

写実を遠かる埋合せとして沙翁の与えたる詩美を、単に声調のうえにおいてすら再演することができなかったため、我々は高雅な幻境に誘われる心持にいくぶんでもなり得ず、また普通の人閲を舞台の上に見るような切実な面白味を味わい得なかったのである。(16)

漱石によると、シェイクスピアの詩劇は、「われら」の現実とは異なる現実を表しているという点で、美しいものとなり得るのだが、そうした美意識が作品を観たり理解したりする過程から生ずるものなのか、或はシェイクスピアの詩劇そのものから起こるものであるのかについては、明らかにされていない。しかし漱石が示したように、文藝協会の『ハムレット』は東京の観客らに訴えようとしすぎたために、シェイクスピア劇全体の「広告」にしてしまったかもしれないが、逍遥がシェイクスピアの作品にある現実が基本的に無限で不可知なものだったと考えていた点は、漱石のシェイクスピア観と異なる。

逍遥がシェイクスピアの神秘的な才能を尊重していることが、1890年代に『マクベス』研究を続けていた時になされた森鴎外との「没理論争」において力強く述べられている。逍遥がシェイクスピアの想像力を『底知らずの湖』(1891年)と考えたのは、高名なエドワード・ドーデンの Shakespere, His Mind and Art(1875年)からきたと考えられているが(17)、逍遥が当時『マクベス』を研究していたことを考えれば、逍遥の没理論も、シェイクスピアの精神をデウス・エックス・マキナ (deus ex machina) のような存在として余りにも深く検討しすぎていたことを示しているとも考えられる(18)。逍遥はシェイクスピアが人生を様々な角度から描いた劇作家であると考えており、また彼が「千差万別のシェイクスピア」という考え方をしたのは人文主義観に適合したものであったのだが、逍遥が明治後半に現れたイデオロギーを回避しようとしたこととも一致しているかもしれない。またトルストイが1906年にシェイクスピアのことを原理原則 (principles) のない作家といって批判を述べた時(19)、逍遥はその批判に鋭敏に反応し、偉大なロシア人作家の自然主義や社会主義に反駁を加え、シェイクスピアが観客に「自身たちに正直になれる」演劇を創り出した情け深い作家であると主張した(20)。

しかしながら、イデオロギーに関する議論にそれ程強い関わりを持っていなかったために、シェイクスピア劇から彼が感じとっていた想像力を伝えられるだけの翻訳を生み出さねばならないという芸術的なプレッシャーを逍遥は受けていたのである。逍遥が中年に入ってから、シェイクスピアの台詞回しに加えてシェイクスピアのテーマにも徐々に興味をもつようになったのは、彼が文藝協会とのシェイクスピア上演(1906年に『ベニスの商人』、1911年『ハムレット』、1913年『ジュリアス・シーザー』)を行った結果、「詩」が「劇」を紡ぎだしていくとするならば、詩劇の舞台化は「物語を語る」ことよりも更に具体的な解釈が必要なのだということを、逍遥が認識していたことを示すものである。

文藝協会の『ハムレット』は近代日本文化の転機となったと主張しては誇張であろうが、それは当時の言語改革、詩学、修辞学、国体論などの当時発達著しかった重要な学問領域の発達と比肩すべきものであった。よく知られているように、明治天皇は数多くの短歌を創ったが、明治天皇の御製が基本的に富士山や桜の花のような伝統的なテーマを扱っているという意味で、明治天皇が伝統的価値観の保護者であるという望ましいイメージは強化されたであろう。このように、1889年の憲法発布や翌年の国会開設、そしてその後の貿易の発展や帝国主義を通して、この「天皇詩人」は国民に国家を守り、富ませていくように、国民を「行動」へと向かわせていったのであった。しかし、シェイクスピアの一貫した世界観という神話が読者個人の様々な解釈によって種々の疑問にさらされていることと同じように、「国体」という神話も当初から社会主義のような相反するイデオロギーによって脅かされてきたのであった。またこの日本の歴史的文脈という観点からみると、シェイクスピア研究やその上演が、太平洋戦の期間中禁止されていたことは驚くことではない出来事であった。

言語改革を促進した言文一致運動においても、「詩的な」文語が「劇的な」現代口語と融合された点に、「詩」と「劇」の出会いが見出される。これはやはり、1900年代に気取った文体を忌避した自然主義の出現によって促進された。逍遥ももちろん言文一致の支持者であったが、彼がシェイクスピアを翻訳する上で多種多様な修辞的手法を用いたという事実は、近代日本語がシェイクスピア翻訳には不適切だったといった逍遥の考えを反映している。

逍遥のシェイクスピア翻訳論は、1928年に単行本として出版された『シェ―クスピヤ研究栞』において徹底的に論じられている。その論文において逍遥がシェイクスピア翻訳に「山の手式」(21)の言葉はいらないなどとコメントしたことに関して、「逍遥翁」がやはり大正日本の新しい大衆文化を嫌悪したからだと説明されることがあるが、彼のシェイクスピア翻訳に見られる思い入れや歌舞伎文体の利用は、近代日本語に欠けていた奥深さを回復しようとする彼の試みであったのであろう。しかし、逍遥の立場を単に反動的なものであったとして退けるより、逍遥の翻訳論を彼自身が1880年代以降論じていた修辞論に暗示されている詩劇への追求という文脈で考察を加えた方が有益であろう。更に、言文一致運動の目標は1920年代までにある程度達成され、それ以降の言語変化は地方から都市への移動などの社会的変化によるものであった。しかし日本におけるシェイクスピア翻訳史は言語変化の過程を無視して考えられないということも確かであろう。

逍遥の修辞論は萩原朔太郎のような若い世代の作家たちの関心事にも反映される。1928年に出された『詩の原理』において、萩原は「詩は現在しないものへの欲情である。」(22)と書いている。

現にあるところのもの、所有されてゐるところのものは、常に没情感なものにすぎない。詩を思ふ人の心は、常に現在しないものへ向つて、熱情の渇いた手を伸ばしてゐる。(23)

萩原の記述から、シェイクスピアの劇でどのようにして詩的な台詞が劇的な行動を起こすかについて説明ができる。一例を挙げると、たとえ夫人に煽られたとはいえ、どうしてマクベスが、彼自身の詩的な想像の影響に駆り立てられて王殺しを実行してしまったのかについて説明ができる。

萩原も文学史上における二種類の詩的感情を、「優雅に、涙もろく、女性的な愛情に充ちた」「情諸」と「男性的な氣概に充ち、どこかに勇氣を感じさせ、或る高翔感的な興奮を伴うもので、普通に『意志的感情』若しくは『權力感情』」(24)の二つに区別している。概して、萩原の区別はシェイクスピアのソネット対ミルトンの『失楽園』、或は『古今集』対『平家物語』という区別に相当するだろう。シェイクスピアの詩劇をこの二つの区別という点から考えると、例えばハムレットが父親の殺害を復讐しようと雄々しく苦闘しながらも、非常に抒情的な独白を言い続けることが、興味深いものとなる。だが萩原は、ドイツ語や中国語と比べて、シェイクスピア翻訳における日本語の基本的な問題点を以下のように指摘している。

アクセントもなく平仄もない、女性的優美の大和言葉は、いかにしても敍事詩の發想には適しない。之れ實に日本に於て、昔から眞の敍事詩が無い所以である。[・・・] 思ふに日本語ほど、この點で特殊であり、非敍事詩的な國語は世界に無からう。西洋の言葉は、どこの國の言葉であつても、ずつと音律が強く、平仄やアクセントがはつきりしてゐる。(25)

萩原の論に対して、叙事的物語を扱う歴史ドラマが日本においてかなりの人気があることや、蜷川幸雄のような現代シェイクスピア演出家がシェイクスピア劇の叙事的な面を自由に舞台化することができること、また強アクセントの多い英語が現代日本語の発展に影響を及ぼしてきたことなどの点があげられる。しかし、日本語が修辞的に「弱い」言語という論は否定できないことであり、シェイクスピア翻訳の場合、弱強五歩格 (iambic pentameter) という比較して長いシェイクスピアの詩行が日本の詩歌の短さ(調べ)と対照されることもしばしばある。

萩原の論の限界はその本質主義にあり、異言語間の差異が不可避の特徴であるとの議論に集約されているところにある。対照的に逍遥の『美辞論稿』(1893年)は、美辞を習得する目標が作文を学ぶことよりも、「美」を見分けるためのものだと論じて(26)、萩原に比べ本質主義的性質は抑えられている。逍遥は日本の伝統文化にシェイクスピアの作品を理解したり翻訳したりする能力が潜在していたのだと論じる傾向にあったのだが、どこの国の作家であれ、またどの文化であれ、そのような潜在能力を有しているものであろう。また作家の美辞習得は偉大な文学作品の読書によって触発される場合もあれば、生得的能力が促進されて顕在化する場合もある。こうした作家論によると、シェイクスピア詩劇の有意義な翻訳は必ずできるものであり、日本の文化は「詩」と「劇」の両方が入っているので、日本人一人ひとりの中で「詩」と「劇」を実現できる可能性が潜在しているわけである。そこで本論文の最後の部分において、先ほど取り上げた『マクベス』の宴会の場面を、森鴎外(1913年)と坪内逍遥(1916年)が各々どのように翻訳しているかについて考察を加えていくこととする。

III

鴎外はシェイクスピアの専門家ではなくゲーテの翻訳者であり、1912年にゲーテの『ファウスト』(1808年)の翻訳を9年間の作業の後に完了した。『ファウスト』で描かれている超自然界との悪戯という話しに感化された鴎外は、翌年『マクベス』を近代劇協会上演のために翻訳することになった。逍遥も鴎外の『マクベス』訳を鑑賞し、刊行訳本に序文を投稿した。その序文において逍遥は、シュレーゲル/ティークの標準共訳(1843年)ではなく、ヨハン・ハインリッヒ・フォスのかなり学者的な翻訳(1829年)を鴎外が参照したことを言及している。鴎外のドイツ語は逍遥の英語よりもかなり上手なものであったが、鴎外はフォスのドイツ語翻訳とシェイクスピアの原作とを読み比べていくうちに、シェイクスピアの英語も次第に理解できるようになり、『マクベス』の後半を翻訳する時点では、フォスの訳を参照する必要が無くなっていた(27)。翻訳の文体に敏感な逍遥は、鴎外の訳について次のように書いている:

『マクベス』は沙翁の作中で比較的最も短い作の一つではあるが、其脱稿の例の如く神速なのに、先づ少からず驚かされた。本文を閲讀するに及んで、更に驚いたのは、原文が殆ど全く逐語譯に、英文を其儘に譯出されてゐることであつた。一行々々の割振までも原文其儘であるといつてよい位である。(28)

鴎外の『マクベス』の宴会の場面の日本語訳は、日本語の簡潔さと日本語の尊敬語がつくりだす長い行とが対照をなしており、そしてこうした対照が宴会場の安心感と外の暗い世界との間の律動感を創り出すと同時に、皮肉な葛藤をも引き起こしている。バンクゥオの身に起こったことを知らない貴族たちが彼のことを言及する台詞において、簡潔だが曖昧な言葉が鴎外の日本語訳において使用されているのは適切なものだと思われる。例えば、ロスがバンクゥオの欠席を批判する台詞をそのまま直訳せずに、ロスの冷笑を仄めかす「言を食む」というイディオムが用いられている。またロスとレノックスの綺麗な言葉遣いは彼らが単に礼儀正しい人物であることを示すためのものではなく、新しい国王の寵愛を競っているが故に、彼らが礼儀正しい言葉遣いをしていることが示されているのである。マクベスは口語でしか話しをしないが、貴族らの上品な尊敬語と比較して、少々ぎこちない響きを与えてしまう。鴎外訳はマクベスの怒りに満ちた台詞 ‘Which of you have done this?’ が、誰が彼を裏切ったのかをマクベスが知りたがっているという意味にまで拡大されている。この台詞の鴎外の訳は、直訳であると修辞的に「弱い」ので、直訳に代わってシェイクスピアの日本語翻訳においてよく用いられる意訳(英語翻訳専門用語で compensation とも呼ばれている)が巧みに用いられている。鴎外訳の「一体お前方の中で誰がこんな事をしたのか。」は直訳より勢いのある日本語訳になっている。鴎外もマクベスの爆発的な ‘Thou canst not say I did it.’ を、感嘆の「こら」と「え々」で補強した上で、松岡訳と同じく「己」(“I”) と「お主」(‘you’) の明らかな対立を描き出しているが、松岡訳の「俺」と「貴様」より、鴎外訳の「己」と「お主」にある頭韻はマクベスとバンクゥオの間の親しい関係を仄めかしているのかもしれない。これは、11世紀スコットランドという結束が強い封建社会では、同輩であるマクベスとバンクゥオの二人はお互いを自分のことのように気にかけ好意を持っていたことを示しているか、或はバンクゥオがマクベスの本心を知りすぎていたことなどを示しているのかもしれない。頭韻も台詞の力強いリズムを補強して、俳優に台詞を発しやすくさせるが、マクベスが貴族らを責めた直ぐ後で、「己がした」と言うと、たとえ責任を否定していてもマクベスがバンクゥオの欠席兼出席 [生身の人間としては欠席をし亡霊として出席をしていること] に責任があることを仄めかす。しかしこの鴎外訳の中で最も目を引く直示的な特徴 (deictic feature) は、マクベスの「こんな事」(‘this thing’) とその次にマクベス夫人により発話される「あんな事」(‘thus’ =「夫はたまに発作もある」) という連体修飾代名詞の言い回しを用いている点である。この言い回しにより、対話の中を通して、たとえ口に出していなくとも、二人が暗黙の了解をしているかのような印象が与えられている。「この」と「あの」を使用すると、「殺害」のような具体的な行為を示してしまうだろうが、マクベス夫妻はマクベスの「発作」は「発作」以外のものではないという印象を維持しようと努力しているのだ。

ロス あの男の闕席は

言を食むに当ります。どうぞわたくし共に免じて

御容赦なさつて下さいますし。

マクベス王 や、座席は一ぱいぢや。

レノックス お席はこ々に取つてあります。

マクベス王 どこに。

レノックス こちらでございます。何がさう御機嫌に障りましたか。

マクベス王 一體お前方の中で誰がこんな事をしたのか。

貴公子等 なんでございます。

マクベス王 こら。己がしたのだとは、お主も云ふことは出来まいが。

え々。その血だらけな頭を掉つてくれるな。

ロス 皆お立下さい。陛下が御不例の様です。

妃 いえ。どうぞ皆さんお掛なすつて。折々お上はあんな事がございます

お若い時からでございます。どうぞ其儘お掛なすつて。

あの御発作はほんの一時の事でございます。(29)

逍遥訳は鴎外に比べて、例えば「したのか」でなく「したんだ」の方を選んでいる点からも、より明快な感じを与えるが、鴎外が行った様な詩的な表現の試みは余り行っていない。ロス(ロッス)の簡潔な ‘Lays blame upon his promise’ の逍遥の日本語訳においては、「約束」、「欠席」、「不都合」といったキーワードのみが重視されているために、鴎外訳に比べて少々平凡な感じを与えるが、マクベス(マクベ)夫人の台詞では、「よもや」と「折々」といった副詞も重視されている。更に鴎外と異なり、逍遥は、彼のその他のシェイクスピア作品の翻訳で行ったのと同様に、『マクベス』においても詳しいト書きを記しており、例えばこの場の劇性を伝えるために、逍遥はシェイクスピアの台詞回しよりも、バンクゥオ(バンコー)の亡霊の出現という異常な現象に重きを置いているように思われる。

ロッス お約束いたしておきながら、缼席いたしますのは、不都合で

ございます。・・・・・失禮ですが、どうか陛下にも、お著席を願ひたう

ございます。

マクベ (席を見渡して)席は一ぱいぢゃないか?

レノックス こ々にお席が取ってございます。

マクベ 何處に?

レノックス こ々にございます。・・・・・

此時はじめてバンコーの亡靈と顔を見合わせ、マクベス駭きて棒立になる。

如何遊ばされたのでございます?

マクベ (指して)だれが如是ことをしたんだ?

貴族ら へえ?何でございます。

マクベ (バンコーの靈に)よもや予が爲たとは言えまい。そんなに

血みどろの頭髪を掉り立てるな。

ロッス 諸君、お起ちなさい。陛下は御不例のやうです。

夫人 (急ぎ人々を制して)い々え、お掛けなさい、皆さん。折々斯う

いふとはあるのです、幼い時分からです。何卒席に着いて下さい。

發作は一時の事です。(30)

* * * * *

本論は、主にシェイクスピア劇を舞台上演のために翻訳するという実践的問題を検討してきたが、こうした問題に考察を加えるには、日本語と日本の文化という在来の資源だけを研究するのでは不十分であるように思われるが、逍遥訳と鴎外訳の比較から、シェイクスピア翻訳そのものが新しい文体様式を生み出す可能性を秘めていることも見て取れる。Indra Levy は、松井須磨子のような日本の近代舞台に始めて登場した女優らを論じて、逍遥が「新しい女優」および言文一致を進めた一方、「日本の舞台に最も決定的なインパクトを与えた新しい身振りや演じ方を発達させる」(31)ために必要とされる翻訳劇台本と日本人俳優の身体的限界との真の融合を試みたのは、逍遥でなくて、逍遥の弟子などであった島村抱月や小山内馨であった、と主張している。

要約して言えば、逍遥は、従来の演劇からの革命的な発展より、単に日本演劇の内容を洗練するだけのような、西洋と日本の伝統の融合を試みたのである。鋭い対照には、自然主義流の西洋演劇を近代日本語の口語に訳して上演するようにした小山内と抱月は、数世紀にわたる舞台上演の伝統、そしてその伝統に基づいていた勤勉な身体的訓練の伝統を転覆しようと試みた。(32)

Levy の ‘double vision’(複視、つまり「人間という区分に存在する差異感と普遍性の双方を同時に認めること」(33))という考え方を適用すれば、日本語における最も有効なシェイクスピア舞台翻訳は、シェイクスピア劇に潜在している「詩」と「劇」の二元性に対応して、「伝統」と「近代」の間の二元性を相対化できる翻訳である、といえる。

註

1. 坪内雄蔵(後:逍遥)「シェークスピヤの劇詩」(1902年)、高橋康也・佐々木隆編『シェイクスピア研究資料集成・第1巻』東京:日本図書センター、1997年、156-377頁.

2. Bertolt Brecht, Mother Courage and Her Children, trans. Tony Kushner and ed. Charlotte Ryland, London: Methuen, 2010, pp. viii-ix.

3. Ibid., p. xvii.

4. Interviewed in ‘Tony Kushner: Mother Courage is not just an anti-war play’, The Guardian, 8 Sept 2009.

5. Stanley Wells and Gary Taylor, ed., The Oxford Shakespeare: The Complete Works, Oxford: Oxford University Press, 1986, p. 1114.

6. 松岡和子訳『マクベス』東京:筑摩書房、1996年、97-98頁.

7. Mary Shell-Hornby の記号論によると、「上演テキストの演じやすさは、演劇記号の体系とする解釈範囲のなかで[例えば身振りなどの]非言語的な行動と効果を生ずる能力によるものである。」 Mary Shell-Hornby, ‘Theatre and Opera Translation’, in A Companion to Translation Studies, ed. Piotr Kuhiwczak and Karin Littau, Clevedon, Avon: Multilingual Matters, p. 109.

8. Anthony Vivis, ‘The Stages of a Translation’, in Stages of Translation, ed. David Johnston, Bath: Absolute Classics, 1996, p. 39.

9. 福田恒存「シェイクスピア劇のせりふ」(1977年)、『福田恒存全集第七巻』東京:文藝春秋、1988年、337-365頁など参照.

10. Samuel Smiles, Self-Help

(1859), ed. Peter W. Sinnema, Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 1. スマイルズ著・中村正直訳『西国立志編』、東京:講談社、1981年.

11. Ibid., p. 222.

12. 宇田川文海訳『何桜彼桜銭世中』(1883年、シェイクスピア著『ベニスの商人』)、川戸道昭・榊原貴教編『明治翻訳文学全集第1巻・シェイクスピア集I』東京:大空社、1999年、164-267頁.

13. 坪内逍遥評釈『マクベス』(1897年)、川戸道昭・榊原貴教編『明治翻訳文学全集第3巻・シェイクスピア集III』東京:大空社、1999年、142-219頁.

14. 夏目漱石「坪内博士とハムレット」(1911年)、江藤淳・吉田精一編『夏目漱石全集8』東京:角川書店、1974年、291頁.

15. 同上、291-292頁.

16. 同上、292頁.

17. 松本伸子によると、『底知らずの湖』が「没理想論の初めだとしているので、没理想という理念は逍遥のシェークスピア観形式の過程で、おのずと生じてきたものであることがうかがわれる。「没理想の由来」[1892年]には、逍遥のシェークスピア研究にかなりの影響を与えたと思われるダウデン Edward Dowden (1843-1913) の著書の一節「ひとりシェークスピヤは仮命理想家なりきとするも美術上には他にぬきんでて写実家なりき、彼はほとほと窺ひがたきまでにそが著作の背後にひそめり(逍遥訳)」が引用され、それが逍遥自身のシェークスピヤ観と重なることが述べられているのをみても、没理想という語の意味が知られよう。」松本伸子「没理想論」、逍遥協会編『逍遥事典』東京:平凡社、1986年、337-338頁;『底知らずの湖』(1991年)、逍遥協会編『逍遥選集第十一巻』東京:第一書房、1977年、385-392頁.;「没理想の由来」(1892年)、『逍遥選集第十一巻』、1977年、283-304頁; Edward Dowden, Shakspere: A Critical Study of His Mind and Art, London: Kegan Paul, Trench & Co., 1983, p. 35.

18. 逍遥が1891年に著した「マクベス評釈の諸言」も「没理想論」を述べながら、『マクベス』に詳しく適用しない。坪内逍遥「『マクベス評釋』の諸言」(1891年)、逍遥協会編『逍遥選集別冊第三巻』東京:第一書房、1977年、161-169頁.

19. Leo Tolstoy, Tolstoy on Shakespeare: A Critical Essay on Shakespeare, trans. V.G. Chertkov and Isabella Mayo, New York: Funk & Wagnalls Co., 1906.

20. 坪内逍遥「トルストイ対シェークスピヤ」(1907年)、高橋康也・佐々木隆編『シェイクスピア研究資料集成・第2巻』東京:日本図書センター、1997年、238-246頁.

21. 坪内逍遥『シェークスピヤ研究栞』(1928年)東京:中央公論社、1935年、378頁.

22. 萩原朔太郎『詩の原理』(1928年)東京:小学館、1943年、264頁.

23. 同上、264-265頁.

24. 同上、225頁.

25. 同上、275頁.

26. 坪内逍遥『美辞論稿』(1893年)、逍遥協会編『逍遥選集第十一巻』東京:第一書房、1977年、1-156頁.

27. 小堀圭一郎『鴎外譯『マクベス』稿本解題』東京:雄松堂出版、1999年、11-12頁.

28. 同上、12頁.

29. 森鴎外譯・自筆稿本『マクベス』(1913年) 東京:雄松堂出版、1999年、70頁.

30. 坪内逍遥訳『マクベス』(1916年)、逍遥協会編『逍遥選集第五巻』東京:第一書房、1977年、479-480頁.

31. Indra Levy, Sirens of the Western Shore: The Westernesque Femme Fatale, Translation, and Vernacular Style in Modern Japanese Literature, New York: Columbia University Press, 2010, p. 212.

32. Ibid..

33. Ibid., 215.